從今(2025)年年初開始,全國各大醫院急診室都面對人滿為患的嚴峻挑戰,其中「主動脈剝離」為急診室常見的心血管疾病。衛福部桃園醫院心臟血管外科林秉毅主任指出,主動脈剝離是「無聲的殺手」,發作前一般無明顯先兆,若延誤治療極有可能導致患者送命,提醒吸煙者、三高疾病患者等要提高警惕。近年來部桃也持續精進成人心臟血管疾病的診療,以因應不斷攀升的醫療需求。

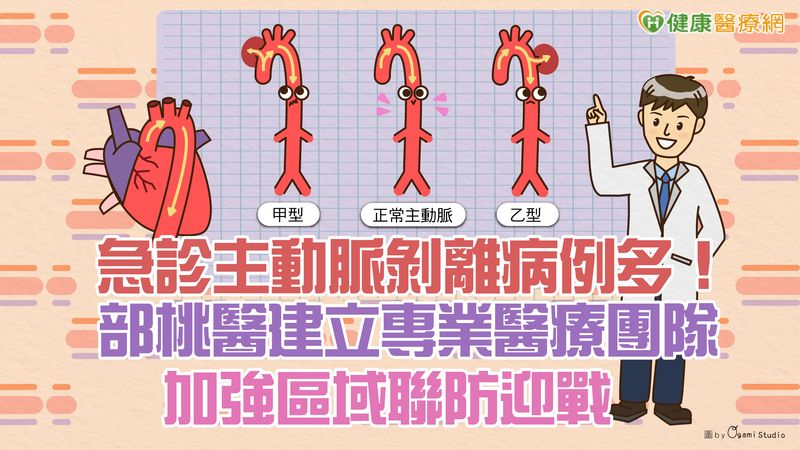

「主動脈剝離」分兩類 這類型30分鐘內就要手術!

林秉毅主任指出,部桃是桃園地區重要的急重症中心之一,該院的心臟血管外科近期引進多種新型醫療器械,如複合式手術室、可輔助微創手術的C型臂(C-arm)和新型主動脈支架等,同時建立包含醫師、體外循環師、加護病房護理師等專業醫療人員的心臟手術團隊,為患者提供更完善的醫療資源。

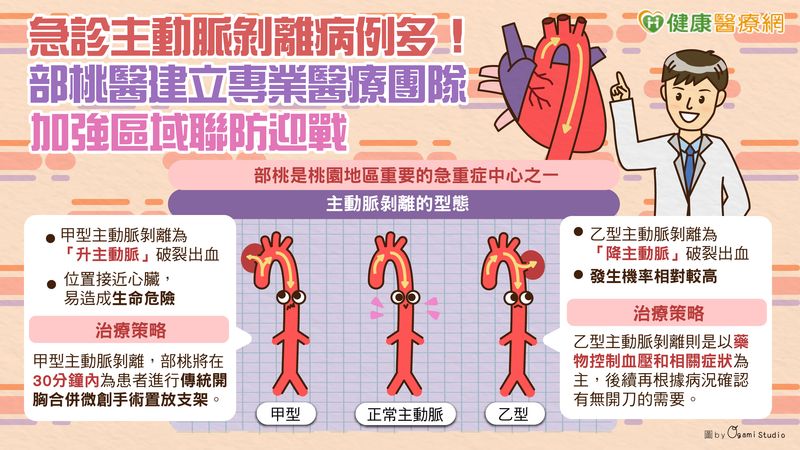

主動脈剝離的治療方面,林主任表示,主動脈剝離分甲型、乙型兩類,甲型主動脈剝離為「升主動脈」破裂出血,位置非常接近心臟,容易造成生命危險。他指出,部桃急診室大約每兩週會接到一位甲型主動脈剝離患者,相當於一年約有20至30起病例。若剝離位置在「降主動脈」,則屬於乙型主動脈剝離,發生機率相對較高,每週有一至兩位患者,一年約有一百多位,合計每年可能有近150位患者因主動脈剝離被送往急診。

為把握分秒拯救更多性命,部桃已建立應對主動脈剝離的標準治療策略。林主任說明,一旦確認患者為甲型主動脈剝離,部桃將在30分鐘內為患者進行傳統開胸合併微創手術置放支架,而乙型主動脈剝離則是以藥物控制血壓和相關症狀為主,後續再根據病況確認有無開刀的需要。

傳統手術風險高!使用新型胸主動脈支架 傷口小、復原快

林主任表示,主動脈剝離發生後血管變得脆弱、不穩定,而乙型主動脈剝離發生在脊椎前的降主動脈,傳統手術需大面積開口才能置換人工血管,手術風險高、恢復慢。現今微創手術可從鼠蹊部植入新型胸主動脈支架,穩定主動脈結構,避免破裂處繼續擴大,血管也有機會恢復至與正常人相同的大小。

這類手術侵犯性低,可縮短手術時間和患者恢復期,感染風險也較低,患者可以迅速重回日常生活。林主任也分享,有一位48歲的洗車廠老闆,本身患有高血壓問題卻未積極控制、菸酒不斷,一天突然感到背部劇烈疼痛,後來轉診到部桃。患者血壓持續不降,且腳部冰冷情況嚴重,醫師隔天即為其緊急進行手術,並使用新型胸主動脈支架。患者目前恢復良好,也已經回到洗車廠工作。

此外,為降低手術風險,過去的甲型主動脈剝離手術通常僅處理升主動脈,對同樣不穩定的降主動脈則採取保守治療,現在新型胸主動脈支架可從同一傷口置入到降主動脈,一次手術即可完成升主動脈和降主動脈的處理,患者獲得的治療也更全面。

主動脈剝離病程發展迅速 醫籲提升預防意識

林秉毅主任指出,乙型主動脈剝離患者發作時常感到背後有如刀割的疼痛,甲型主動脈剝離則是胸口劇烈疼痛。此外,主動脈剝離可能影響腦部和四肢的血流,導致頭痛、頭暈、手麻、腹痛、單邊腳麻無力等症狀,但一般病程發展迅速,上述症狀出現時往往為時已晚,因此提高對疾病的警覺非常重要。

主動脈剝離的高危險族群包括吸菸者、三高患者、年長男性等。林主任強調,主動脈剝離與高血壓密切相關,工作時出力過多、運動重訓,或是便秘時過於用力導致腹壓改變,都有可能引發血壓上升,增加主動脈剝離發生的風險,寒流來襲等天氣變化時也是主動脈剝離的好發期。

主動脈剝離其實並非毫無預警,主動脈首先會逐漸擴張,像氣球被吹大一樣,血管壁開始變薄、出現微小的裂痕,血液透過裂口滲入血管腔,導致血管發生撕裂,最終形成主動脈剝離。林主任提醒,高危險族群應戒菸、控制三高,同時從35歲起就要定期健檢,以及早揪出病灶;一等親內有家族史者,罹患主動脈剝離的風險是常人的七倍,更應積極留意疾病的預防。

部桃醫「3方向」強化治療和防治 攜手當地醫院提升救治效率

隨著台灣社會高齡化,加上心血管疾病年輕化的趨勢,未來患者或將持續增多。林秉毅主任強調,保健意識的提升比治療更重要,部桃也計劃加強院內的衛教宣導,並與里民大會合作,增加當地居民對疾病的認識,同時將陸續引進新型醫療設備,以及加強醫護團隊的培訓,進一步提高醫療品質。此外,作為桃園地區急重症後送醫院,部桃協助接收並處理來自各地區醫院轉診的危急個案,未來也將持續強化主動脈剝離的區域聯防,促進醫院間交流合作,共同為桃園民眾提供更優質的醫療服務。